La valeur du présent

Le Spectateur, n° 11, 1er mars 1910

Article paru dans Le Spectateur, n° 11, mars 1910.

-

- De deux négations du présent

A. — On s'amuse à faire du présent un pur néant, un mot qui s'efforce en vain d'enfermer une réalité qui nous échappe. Chacun connaît, et répète à l'occasion, le vers de Boileau :

Le moment où je parle est déjà loin de moi.

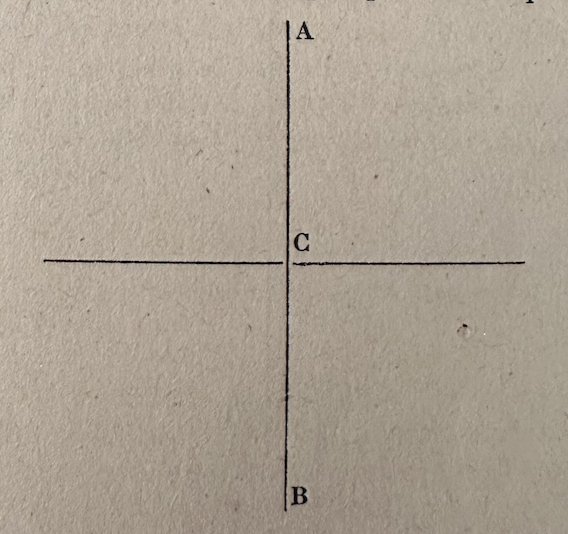

Si, comme il est d'usage, on représente le cours du temps par une verticale AB, l'horizontale qui figure le présent est sans épaisseur ; à quelque endroit qu'on place

cette coupure du présent, elle reste sans épaisseur. Si nous la prenons en C, toutes les horizontales plus proches de A sont effacées, tous les présents plus proches de B ne sont pas encore. Et C lui-même s'efface en un instant. C'est aussi bien cette figuration de la fuite du temps que nous donnent les horloges. L'enfant qui en a compris l'usage regarde, effrayé, l'horloge grignoter le temps en petits moments imperceptibles, engloutis pour jamais ; et le bruit scandé de l'instrument semble, en même temps qu'il mesure irrévocablement leur petite durée, les séparer les uns des autres, rompre tout lien entre les plus proches, comme, dans un collier de perles qui se brise, les perles tout à l'heure voisines sont confondues parmi celles dont elles étaient le plus éloignées.

B. - Mais au lieu de la coupure horizontale et sans épaisseur du présent, nous pouvons considérer la verticale

qui figure le temps lui-même, non séparé en avenir, passé, présent, mais venant du passé et en marche vers l'avenir; son extrémité mobile C est le présent: il ne s'efface pas, mais se déploie lui-même derrière soi; ou réciproquement tout le passé pèse sur le présent. Cependant le présent même est insaisissable, car il avance sans cesse vers le futur indéterminé ; pour l'atteindre, il faudrait peindre « non l'être, mais le passage ». Au temps est restitué son mouvement, son orientation, mais voici qu'il n'est plus que mouvement et que tendance. Dans la conception précédente, tous les instants s'éparpillaient dans le passé; dans celle-ci, c'est le futur qui seul est réel, ou plutôt, l'orientation vers le futur. Il est facile de montrer ce que la première représentation a d'artificiel : fournie plutôt, à ce qu'il semble, par les schémas qui nous servent à figurer la fuite du temps, ou par les instruments à l'aide desquels nous le mesurons en pratique, que par les données mêmes de notre conscience. La deuxième est plus exacte; elle montre le temps mobile, et conservé. Mais l'une et l'autre dénient au présent une valeur concrète. Pourtant cette valeur existe; le présent a une épaisseur variable, mais réelle et sentie, ou, si l'on veut, réelle parce que sentie.

II. — Valeur concrète du présent

A. - Au cours d'une conversation, je porte quelque jugement, je dis par exemple qu'il n'est pas vrai que la valeur des œuvres soit indépendante de celle des hommes. Tant que la conversation continue sur ce sujet, ou sur d'autres tout proches, et tant que je reste attachée à cette opinion, avec le sens que j'ai donné à chaque mot, je puis dire que le « moment où j'ai parlé », pour moi, dure toujours. Il s'en faut bien qu'il soit loin de moi, puisque je suis encore lui. La durée réelle et sentie de ce présent peut être mesurée objectivement par la marche de l'aiguille sur la pendule. Bien entendu cette mesure est secondaire, c'est le sentiment intime qui est l'essentiel; mais ces deux mesures ne s'opposent pas l'une à l'autre. J'ai même très bien, à la fois le sentiment de la permanence de mon moi, et celui de l'écoulement du temps, manifesté mécaniquement par la marche de l'aiguille, sensible intérieurement par la succession des paroles différentes prononcées autour de moi. Ainsi, sans incohérence, se forme l'impression d'un présent durable.

B. - J'ai fait par une claire après-midi de février une assez longue promenade; aucune pensée ne m'absorbant, je me suis livrée à l'impression successive de tous les aspects du chemin : les dernières maisons du faubourg, les fermes isolées, la prairie et le bois; puis, sur la route du retour, en sens inverse, une succession d'aspects à peu près analogues. Mais comme tout ce chemin m'est très connu, aucun objet ne m'a vivement distraite. L'impression vive et fraîche de l'atmosphère, le calme du silence, voilà ce qui a dominé, et ce qui s'est maintenu semblable de mon départ à mon retour : car la promenade, faite au centre de l'après-midi, a occupé les heures que ne marque ni le vif rayonnement de midi, ni le refroidissement sensible qui signale le crépuscule. — Je puis considérer que toute ma promenade n'a été qu'un présent. Je crois que cet avis paraîtra très légitime si l'on se rappelle une impression qui doit être fort connue. Bien souvent, je suis sortie par un beau jour et, de deux à quatre heures par exemple, je restais sous une même impression de gaîté; puis, brusquement, je me sentais glisser dans un état tout autre : impression d'ennui, de fatigue, de découragement. Je remarquais alors que le froid devenait sensible, que la lumière avait diminué, ou que le plaisir de la marche m'avait entrainée plus loin qu'il n'aurait fallu : le retour était une fatigue. - J'ai eu alors la conscience nette de passer d'un à présent à un autre à présent ; celui-là était devenu, en bloc, un tout à l'heure. Tout à l'heure, il me semblait que les choses allaient bien : comment retrouver cet état?

C. - Nous ne pouvons sans doute avoir qu'une pensée à la fois. Mais, souvent, nous découvrons en une intuition rapide tout un paysage de pensées, et nous prenons ensuite une connaissance détaillée et particulière de chaque objet de ce paysage. Cette connaissance est nécessaire; mais un élément commun, souvent une impression sentimentale, subsiste tant qu'elle nous occupe. Elle fait l'unité de cette part de la durée, qui peut être tout entière appelée un présent. C'est ainsi qu'il est des livres dont la lecture fait bloc pour moi. Souvent intervient sans doute l'arrangement du souvenir. Mais il en est pour qui ce fut au temps même de la lecture.Il me sembla dès les premiers mots être au cœur même de l'inspiration de l'écrivain, et j'assistais avec une joie singulière au développement de sa pen- sée, comme on écoute se développer une mélodie que les premières notes avaient fait pressentir tout entière.

D.— Part du passé dans le présent. — Le passé tout entier, disent les philosophes, pèse surle présent. — Cette assertion est très probablement vraie; mais, si elle ne risque pas d'être jamais démentie, il est bien douteux qu'elle puisse être jamais tout à fait vérifiée. Elle admet la continuité de la vie psychologique, et par là même fait une part considérable aux prolongements de la vie psychologique dans l'inconscient. Sans voir rien qui s'oppose à cette hypothèse, je ne m'en servirai pas, désirant essayer d'aller jusqu'aux limites du conscient, sans faire intervenir l'inconscient. Or, consciemment, nous sommes loin de sentir, même d'une façon large et confuse, une pesée de tout le passé sur le présent. Il y a dans notre passé des moments qui nous étonnent, et ne nous paraissent pas plus nôtres que des choses que nous avons lues ou entendu raconter. Ou quelquefois, nous admirons que telles influences qui ont tenu des années durant une place considérable dans notre vie, qui peut-être en tiennent une encore, soient si oubliées, et, sitôt que la plus légère barrière nous en sépare, si imperceptibles dans le souvenir que nous gardons du passé, et dans l'idée que nous nous formons du présent: tant ces influences sont fortement antipathiques à notre nature. Mais, consciemment aussi, il arrive que le présent nous semble recouvrir exactement ou presque exactement le passé. Ces rappochements peuvent être suggérés, par exemple, par des souvenirs de température (c'est pour moi du moins un cas très ordinaire). Je me rappelle ainsi qu'au commencementd'une annéescolaire,jelisais dans la salle d'étude, àpeu près déserte,les Lettres de Jeunesse de Renan; assez émue par cette lecture et par une certaine fièvre de pensées, j'allai vers une fenêtre; une pluie d'automne calme et pacifique commençait à tomber. Dans l'impression d'apaisement et de calme résolution qui m'envahit, il me sembla sentir quelque chose de déjà éprouvé; et je me souvins qu'en effet, l'année précédente et pendant ce même mois d'octobre, j'avais eu dans la même salle une semblable impression d'apaisement en entendant tomber la pluie d'automne. Je cite ce souvenir entre beaucoup d'autres, et tout le monde sans doute en a de semblables. Je suis bien loin d'y chercher une révélation sur le fond des choses. Mais je signale cette organisation consciente du passé avec le présent, qui augmente celui-ci en profondeur, parce que la précision et la richesse des souvenirs, la rapidité et la certitude avec laquelle ils s'associent au présent, sont des éléments de la vie psychologique très variables selon les personnes, et qui me paraissent avoir une grande importance. La disposition générale de l'humeur et même de la conduite y est fortement intéressée.

III. - Temps perdu et temps sacrifié

A côté de ce temps joui, en étendue ou en profondeur, il y a le temps sacrifié, et le temps perdu. J'arrive à la gare avec 7 minutes d'avance, ce sont 7 minutes perdues, qui pour moi n'appartiennent ni au présent, ni au passé, ni à l'avenir : je les laisse perdre. Il en est ainsi du moins de la pure attente, où l'émotion, peine ou plaisir, est réduite au minimum. La crainte ou l'espoir en intervenant changent les choses. Si une rêverie agréable ou pénible, sans rapport du reste avec l'objet de l'attente, envahit ma pensée, le temps se trouve occupé, et chacun sait que par le même moyen l'écoulement du temps est supprimé : je m'étonne quand je constate que l'horloge a enregistré comme une succession de petites durées, une durée qui a été tout entière un présent. Nous sacrifions une certaine part de notre temps à une époque privilégiée : ainsi l'année de travail est dominée par l'espoir des vacances; la semaine, par le dimanche; les heures de fatigue, par le repos de la soirée. Nous ne regrettons pas le temps ainsi sacrifié, parce que nous sentons que nous serions incapables de vivre continuellement « comme un dimanche »; et pourvu que nous puissions et sachions jouir de la durée des vacances, nous sommes satisfaits. C'est ainsi que les travaux mécaniques sont supportés sans ennui par beaucoup de gens, qui passent le jour ou la semaine escompter le repos, le seul temps qui vaille. Je ne songe pas à ceux que brise, anémie ou accable un travail excessif ou malsain, — mais aux ouvriers, employés, commerçants, gens de professions « libérales » même, (lesquelles se réduisent très souvent à un mécanisme), dont le travail n'excède pas les forces, et qui même seraient gênés de l'interrompre, ne sachant plus de quoi remplir leur temps. Toutes les heures qui s'écoulent inclinées sur un moment privilégié que nous attendons ne sont pas un présent. Cependant, si déjà elles participent de la joie ou de la souffrance qui doit signaler l'instant privilégié, elles en font partie, elles forment en bloc avec lui un présent, qui prendra fin quand la joie sera altérée ou dissipée, la souffrance amoindrie ou traversée par des préoccupations nouvelles.

Si nous arrivions à vivre, comme le dit saint Paul, « étant toujours dans la joie » ou, selon la maxime de Marc-Aurèle, « passant d'une action sociale à une autre action sociale, avec la pensée de Dieu », notre vie serait un perpétuel présent. Faire du temps entier un temps joui, c'est le rêve de la vie bienheureuse, qu'on le place en une vie ultérieure et divine, ou dans une « cité future » qui développerait sur terre ce rêve mystique. Mais cette vie semble dépasser la force de notre organisme et la capacité de notre âme. Il nous faut accepter le mécanisme, les déchets de l'activité, le temps perdu. Il suffit que nous réduisions ce déchet au minimum. Quant à la part mécanique de notre activité, elle peut avoir un emploi utile; et organisée avec les époques de pensée active sur lesquelles sont orientées les heu- res qu'elle occupe, elle entre dans le temps réellement joui.

Dans le développement de la vie, la pensée ne semble aller ni vers la négation de l'écoulement du temps, abstraitement coupé par un présent sans épaisseur, ni vers la considération d'un écoulement continu qui déplace sans cesse le point limite du présent et entraîne derrière lui tout le passé. Elle procède en découpant la vie en paysages plus ou moins vastes et dont chacun est organisé pour lui-même. Au long d'une route, différents paysages se succèdent, dont chacun se groupe autour d'un accident remarquable: quelques données sont fournies par les choses; notre imagination fait le reste. Parfois nous sacrifions la montée d'une pente aride pour la beauté de la vue que nous espérons au sommet. Nous groupons ainsi les paysages de notre vie autour d'éléments indépendants de nous, telle une nouvelle résidence; ou qui nous appartiennent davantage, tel un travail entrepris. L'activité de la pensée a toujours part prépondérante. — Il y a des périodes sacrifiées, des routes monotones et des montées arides, qui ne sont qu'un lieu de passage d'un paysage vers l'autre. C'est l'essai d'une mise en valeur de la durée. L'on ne peut dire que cet effort reste nul, puisque la science historique, la vie politique et économique, n'ont pour étoffe que les essais et les résultats de cette mise en valeur de la durée. Et si l'on songe aux rapports qui unissent les faits que nous appelons historiques, économiques, politiques, au développement de la pensée spéculative ou de l'activité artistique, on pensera que ce développement n'est pas sans lien avec cet effort vers la mise en valeur de la durée, c'est-à-dire la création de présents durables et jouis.

Il est possible que cet effort soit absurde devant la pensée philosophique. Il est possible aussi que ces deux vues abstraites de la pensée philosophique — négation du temps, considération du seul écoulement du temps - soient deux vues complémentaires de cette disposition de la pensée pratique organisatrice de la vie.

J. RENAULD.