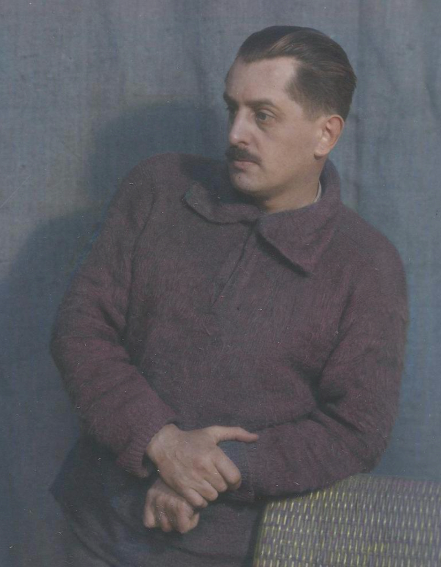

Jean Paulhan

La trace de Jean Paulhan (1884-1968) se laisse lire dans la constellation que ses milliers de correspondances dessinent, au croisement du surréalisme et de la ‘Pataphysique, du modernisme et du Grand Jeu, du parti pris individuel le mieux assumé et de la logique collective la plus délibérée. Déjà présent dans le monde des petites revues avant 1914, secrétaire de Jacques Rivière à partir de 1920, placé à la tête de La NRF de 1925 à 1940, puis, avec Marcel Arland, de 1953 jusqu’à son retrait de la vie publique, il a occupé une place centrale et souvent décisive dans la vie de l’édition, notamment au comité de lecture des éditions Gallimard. À partir de Commerce, de Mesures et des Cahiers de la Pléiade, son influence s’est étendue à de multiples revues et maisons d’édition, de Minuit à 84.

La publication, depuis un demi-siècle, de nombreuses correspondances a permis de documenter l’itinéraire, de lever les doutes et d’infirmer les procès les moins bien intentionnés. La lecture de sa correspondance avec Pierre Drieu la Rochelle montre la netteté de son engagement dans la Résistance. Maurice Nadeau, sur le tard, a reconnu s’être trompé sur Jean Paulhan et avoir minoré ses mérites. Voilà qui est prometteur. La mémoire de sa présence anime aujourd’hui un espace de recherche qui reste largement ouvert sur les questions esthétiques, littéraires, éditoriales ou politiques.

Jean Paulhan a manifesté, sa vie durant, le soin, le souci et sans doute aussi l’angoisse, du langage et de son état. C’était pour interroger la relation que nous entretenons avec lui. Comment allons-nous, avec le langage ? Pensons-nous que la langue nous permet de dire ce que nous avons — ou ce que nous croyons avoir — à dire ? Pensons-nous, au contraire, que la langue fasse obstacle à ce que nous voulons dire ? Et qu’il faille, pour cela, la brutaliser ? ou même, plus modestement, la rénover ?

L’essentiel est que Jean Paulhan ait consacré sa vie à observer cette relation de chacun d’entre nous, et au premier chef, de chaque écrivain, avec le langage. De chacun d’entre nous, puisque ses premiers travaux ont porté sur la logique de la vie quotidienne, de la conversation, et par exemple sur la juste dénomination des nouvelles stations du métropolitain. Ses seconds travaux, sur les proverbes malgaches, français et même auvergnats, et sur la force que celui qui parle incarne et manifeste, en parlant. De chaque écrivain, puisque c’est à lui que revient, non tout à fait la mission, mais la charge, pour ce qui le concerne, de garder la langue. Être gardien de la langue et de ses rêves, l’avoir reçue en héritage, est une réalité de tous les jours. Car le langage est chose, et chose utile et mieux encore.

Jean Paulhan appartient à une génération que deux ou trois guerres ont traversée. Il en est sorti non pacifiste, mais patriote. Il a connu le dadaïsme et le modernisme ; il a connu le cubisme et l’art informel. Il a connu l’anarchisme et le gaullisme, ces forces extérieures, l’élan et la tentation du renoncement, la construction et la destruction, ces forces intérieures.

Il a connu le dialogue difficile, parmi ses camarades, parmi ses amis et parmi les siens, de ce qu’il a appelé la Rhétorique et la Terreur, d’un côté la passion pour la technique et pour les figures nommées, relevées, décryptées, de l’autre l’autorité absolue et probablement tyrannique, de l’expression. Il était tentant de simplifier ce dialogue et de conclure, trop vite, en faveur de l’une ou de l’autre.

Jean Paulhan a vu Roger Martin du Gard, André Gide, François Mauriac, Albert Camus et Saint-John Perse aller vers le prix Nobel — six années ne suffirent pas à Paul Claudel —, il a orienté Henri Thomas et vingt autres vers le prix Fénéon — il a accompagné Antonin Artaud, Joe Bousquet et Roger Gilbert-Lecomte, Marcel Lecomte et Charles-Albert Cingria sur le chemin de leur langue. Il a aidé Rilke dans l’édition de ses derniers poèmes français, il a imposé Kafka par Alexandre Vialatte, il a trouvé lui-même, au cours d’une réunion chez Gallimard, en 1938, le titre fameux : Autant en emporte le vent.

À l’en croire, chaque auteur allait sur son propre chemin et les plus originaux étaient aussi les plus significatifs. Pour autant, il se défiait du génie et de ses platitudes. Mais Jean Paulhan, qui faisait se croiser les noms d’auteurs au sommaire des revues et organisait les rencontres dans les ateliers des peintres, n’a jamais tout à fait renoncé à apercevoir un jour, en esprit, la construction rationnelle qui organiserait l’ensemble des énoncés et des discours. Il ne croyait pas plus aux chapelles littéraires qu’aux écoles littéraires ou artistiques — moins encore aux partis politiques.

Poussées dans leurs retranchements, la Rhétorique cessait d’être une technique, et devenait une vision du monde ; la Terreur cessait d’être un terrorisme, et devenait une raison. Accompagner les auteurs dans cette quête nécessairement contradictoire aura été son idéal et sa pratique, sa boussole et son labyrinthe. La pratique du directeur de revue a nourri et formé la réflexion de ce philosophe du langage. Malgré le rapport paradoxal qu’elles entretiennent, entre leur ambition et leur inachèvement dernier, Les Fleurs de Tarbes n’ont pas été un livre inutile.

Jamais non plus Jean Paulhan n’aura renoncé à appartenir à une revue, à une communauté, à une société. C’était toujours sans exclusive. La revue Le Spectateur, avec René Martin-Guelliot, la revue Proverbe, avec Paul Éluard, les cahiers de Commerce et de Mesures puis des Cahiers de la Pléiade furent les formes successives de ces sociétés littéraires qui n’avaient pas la prétention d’être éphémères. La N.R.F. fut sa maison et sa passion principales et il ne songeait guère à l’Académie que lorsque la possibilité d’une revue littéraire globale s’éloignait de son esprit.

Il est rassurant de voir que la figure de Jean Paulhan continue à s’attirer les flèches de la néantisation comme les traits de l’intérêt le plus vif et le plus désintéressé. « Paulhan commence », écrivait déjà Alexandre Vialatte en 1968, en guise de nécrologie.